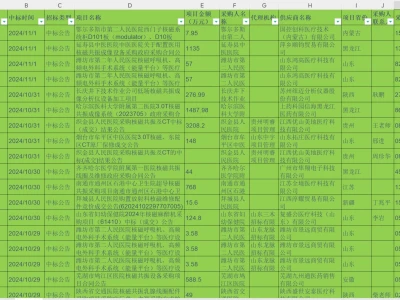

绝味食品(603517.SH)的财务舞弊案因其“逆向造假”——即系统性少计收入7.24亿元——而备受关注。\n \n一、造假过程与手段\n绝味食品的造假行为并非临时起意,而是一套设计精巧的系统性操作。\n1.操纵核心:加盟店装修收入。绝味食品的商业模式依赖大量加盟店。公司统一管理这些门店的装修业务,相关收入本应如实计入上市公司报表。然而,在2017年至2021年的五年间,公司未将这部分加盟门店装修业务收入确认入账 。这笔资金通过财务总监安排员工出借个人银行账户进行收付,脱离了公司的正常财务管控,形成了庞大的“体外”资金池 。\n \n2.深层动机:“业绩蓄水池”。与常见的虚增利润不同,绝味食品选择“藏富”。这种逆向操作的主要目的是平滑业绩曲线 。在市场表现好的年份隐藏部分收入,可以在未来增长乏力时释放出来,从而制造出业绩持续稳健增长的假象,维持资本市场估值 。此外,这也可能为了规避当期税负,甚至不排除存在资金“由公转私”的更深层意图 。\n \n二、处罚结果与影响\n1.2025年9月,中国证监会湖南监管局就此案下达了《行政处罚事先告知书》 。\n(1)高额罚款与市场禁入:绝味食品公司被处以400万元罚款。时任董事长兼总经理戴文军被罚200万元,时任财务总监彭才刚被罚150万元,时任董事会秘书彭刚毅被罚100万元,合计罚没850万元 。相关责任人也受到了严厉追究。\n \n2.ST警示与市场冲击:自2025年9月23日起,公司股票被实施其他风险警示(ST),日涨跌幅限制从10%缩窄至5% 。此举导致其市值从2022年初的高点蒸发约584亿元,跌幅高达87%,超过5万户股东受到影响 。ST标志严重损害了公司声誉,融资渠道收窄,机构投资者可能被迫减持。\n \n三、经营危机与行业背景\n财务造假案暴露了绝味食品背后更深层的经营危机。\n1.基本面的恶化:2025年上半年,公司营收同比下降15.57%,净利润同比下降40.71% 。更触目惊心的是,其门店数量从2024年6月的近1.5万家锐减至2025年9月的约1.07万家,一年多时间关闭超过4000家门店,缩水近三成 。\n \n2.行业整体“过冬”:绝味食品的困境并非个例。同期,周黑鸭、煌上煌、紫燕食品等卤味同行的业绩也出现下滑或增长乏力 。整个行业面临产品同质化严重、消费者追求性价比以及新零售零食渠道分流的巨大挑战 。\n \n#会计论文选题 #会计专业 #财务管理 #财务舞弊 #财务造假案例 #财务造假 #绝味食品