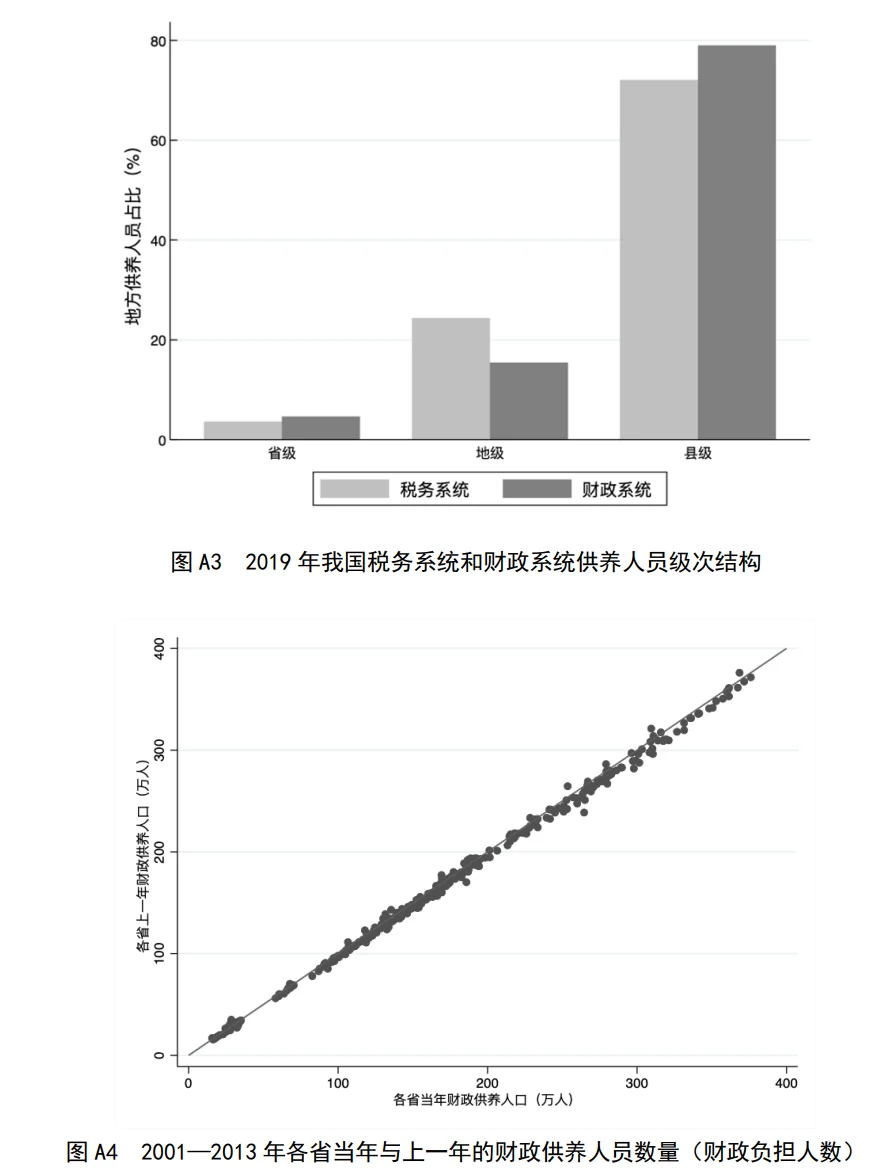

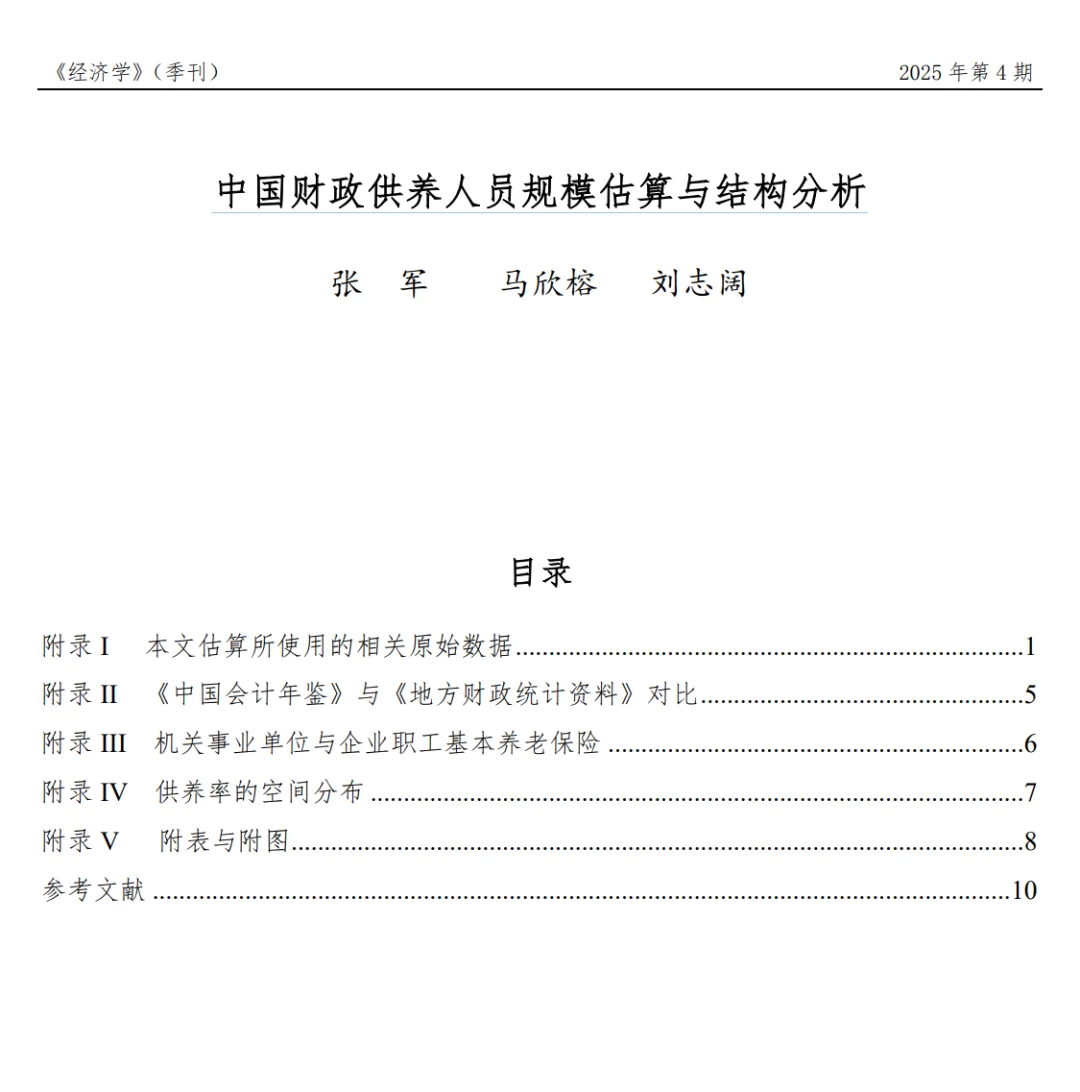

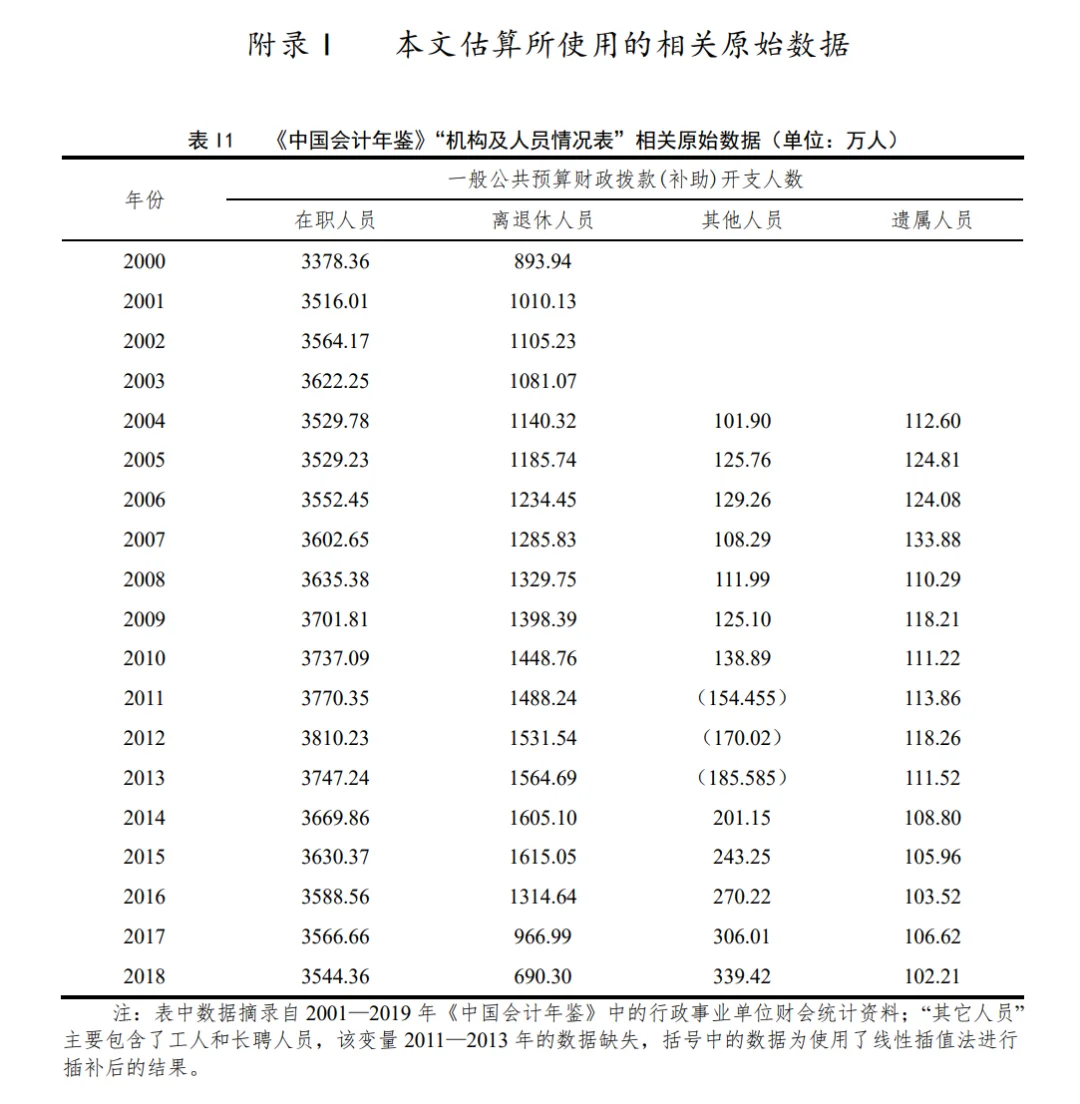

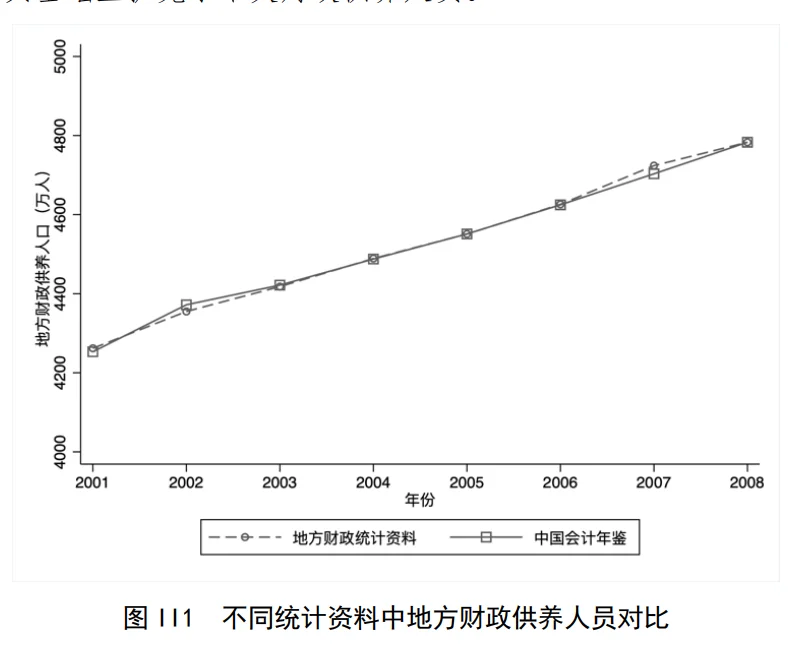

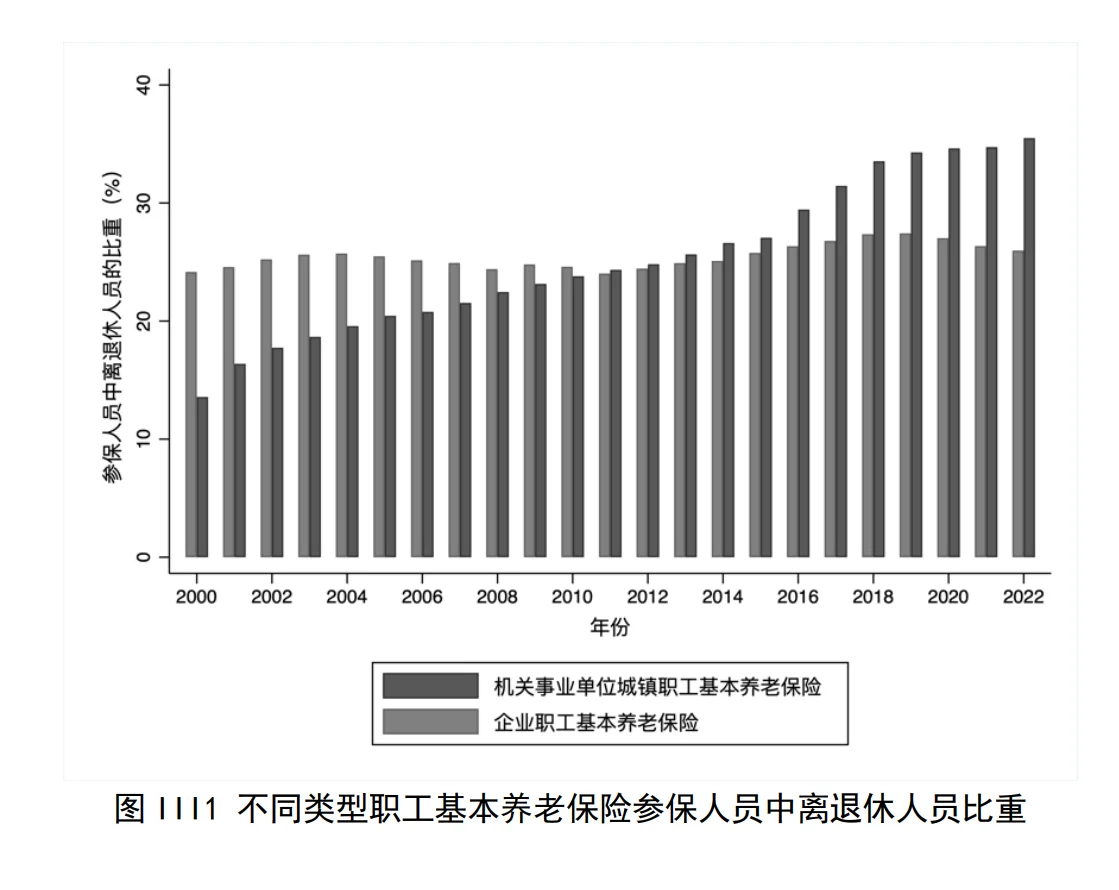

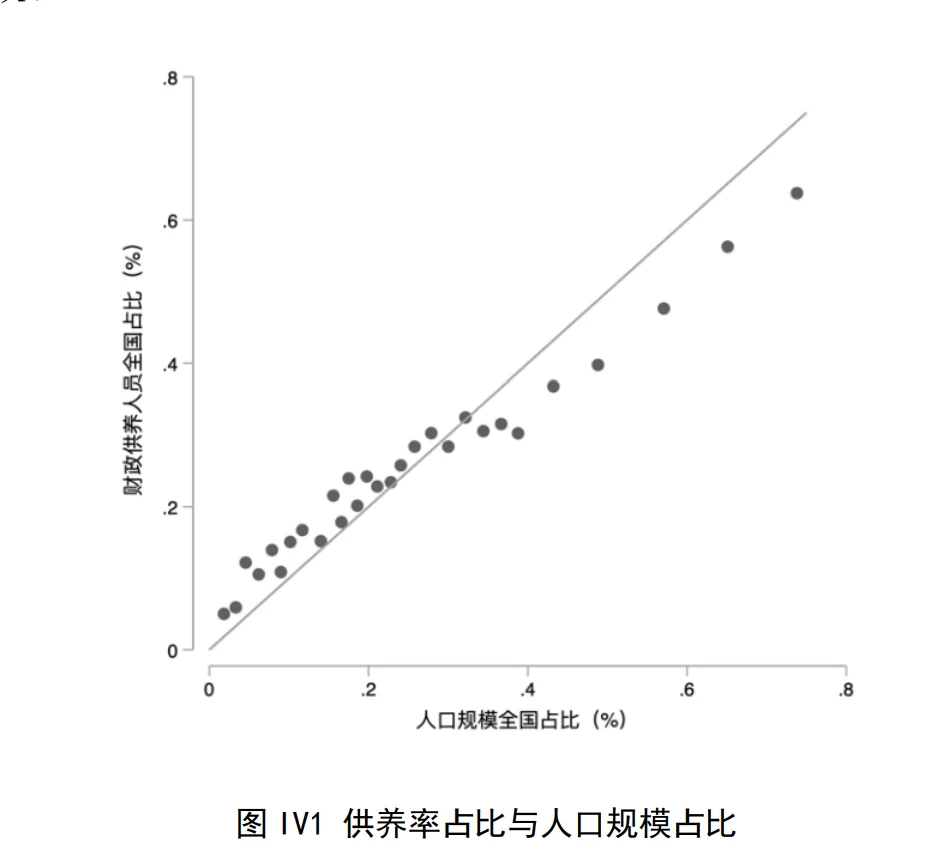

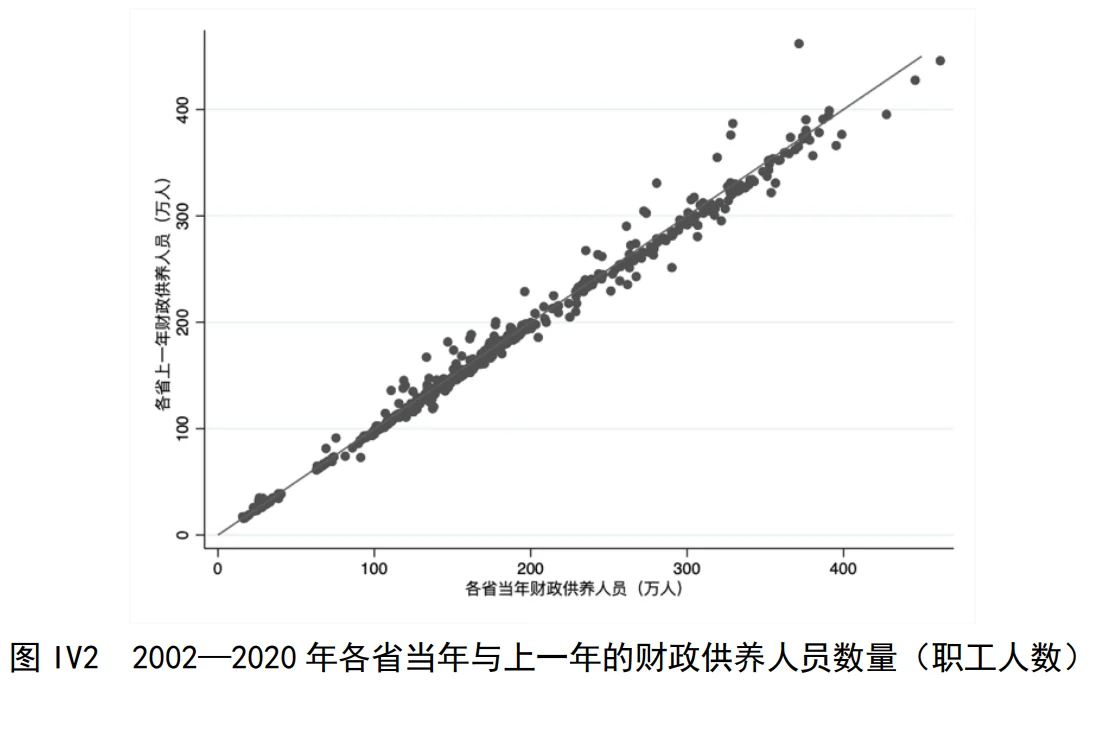

总结: 总量在2010年前后达峰、其后随口径与制度改革(尤其是机关事业单位养老“并轨”)而在账面上回落;结构上离退休占比上升、地区间“官民比”失衡、小省份偏高;省际规模呈缓慢调整的黏性。这些变化提示:预算—社保—政府就业三套口径需打通勾稽,养老金精算平衡与编制资源在空间上应更贴近人口与服务需求。\n-\n1. 规模与趋势\n地方预算单位“职工人数”(含在职+离退休)2001—2010年稳步上行、2010年前后达峰,其后逐步回落至2020年(与口径变动密切相关)。\n一般公共预算项下的离退休人数在2010—2015年上升,但2016—2018年显著下行,与养老并轨、出表至社保有关。\n2. 结构变化\n机关事业单位养老参保总量在2015—2018年跃升;其离退休占比≈35%,显著高于企业职工养老的≈25%,显示政府系统的年龄结构与支付压力更高。\n3. 空间分布\n以全国占比标准化后,小人口省份的财政供养人员占比高于其人口占比(“官多民少”),而大人口省份则相反(“官少民多”)。\n4. 动态特征\n省际层面财政供养人员呈年际缓慢调整(强黏性),没有大起大落,提示编制与人员调整的制度性刚性。\n5. 系统内层级差异\n不同行政条线(如税务、财政)级次结构不同,影响人员与支出的层级配置与效率。\n-\n与历来以《地方财政统计资料》测算的研究结果口径一致且数值衔接良好;本文进一步纳入中央口径并延长时间序列,在缺报年份以年鉴数据与社保参保信息勾稽还原,提升了可比性与完备度。\n-\n三表勾稽做“总账”:将“预算开支人数、社保参保(尤其机关事业单位)、政府就业统计”三套口径打通,形成可跨年度、跨部门的一致口径,避免因并轨致“名义下降”被误读为“实际压缩”。\n养老金精算与代际公平:机关事业单位离退休占比较高,应前置开展精算评估与支付责任的中央与地方分担优化。\n按人口与服务需求配编:在转移支付与编制投放上,向人口净流入、公共服务需求强的地区倾斜,缓解“官民比”空间失衡。\n柔性调整机制:在保持治理能力的前提下,通过岗位合并、职能重组、数字化赋能等,实现缓慢而持续的人员结构优化。\n公开透明与数据治理:建议年鉴在口径变更时并列披露旧/新口径与勾稽桥表,提升社会对“供养规模”变化的可解释性。\n#a股 #基金 #投资 #研究报告 #行业研究 #新农村经济 #理财 #社会 #地理